目录

第六章 類型、產業類別與催化事件

當我考慮買進某支股票時,首先要判斷自己所處理的情況屬於哪種類型。對於相關公司營運所屬行業或產業的性質,我必須要能夠知道如何預期盈餘成長,而且要瞭解市場對於這方面展望的普遍看法,並觀察目前股價是否已經反映相關資訊。面對特定一支股票,將公司做歸類,能夠有效協助我整理思緒與看法。這種程序可以幫助我決定一支股票所屬的市場類型,並藉此評估該股票處在成熟化循環或發展曲線上的位置。任何公司都不會永遠停留在發展曲線上的相同位置,有些股票會花更長時間待在循環的某個階段;可是,幾乎所有企業都會展現自然的成熟化程序。長久以來,我已經研究數以萬計的上市公司。我發現,股票通常可以劃分為六種類型:

- 市場領導股 (Market leaders)

- 頂級競爭股 (Top competitors)

- 機構青睞股 (Institutional favorites)

- 轉機股 (Turnaround situations)

- 景氣循環股 (Cyclical stocks)

- 過氣領導股與落後股 (Past leaders and laggards)

市場領導股

市場領導股是我最喜歡的股票類型,也是讓我賺錢最多的股票類型。這類企業會展現出最快速的盈餘成長。任何產業表現最傑出的企業,其銷貨、盈餘與市場佔有率的排名,通常都能保持在前三位。市場領導股很容易發現,但多數投資人在心理層面上往往難以說服自己買進這類股票。行情最初的上漲過程裡,市場領導股通常會有最大漲幅。它們會領軍前進,開疆闢土。這些股票令人不可置信的強勢價格表現,經常讓多數投資人認為股價漲幅過高,因此不敢買進這類發展潛能最大的超級強勢股。

究竟是什麼力量驅動這些股票持續上漲?那些清楚企業經營狀況和未來前景的法人機構,他們會提供買盤力道。他們不在意價格已經上漲多少,而是關心未來的走向,還有將來的成長展望。具擴展性的成長(scalable growth),是最好的成長類型:這些企業在快速成長的產業裡,總能持續贏得市場佔有率。相對於所經營的規模來說,企業所提供的產品/服務,其可供銷售的市場規模通常非常龐大,而且需求強勁,使得企業可以在很長一段期間裡保持高度成長。這類企業擁有最棒的產品/服務,本身也可能屬於快速成長的產業;市場領導股雖然未必屬於快速成長產業或類股,但這個條件顯然是加分。

在成長相對遲緩的產業裡,一家企業如果能夠持續擴張市佔率,同樣可以展現出很好的盈餘成長。關鍵重點是:公司必須賺大錢。財務狀況健全、獲利成長、淨值報酬率高、債務結構合理,這些都是企業管理健全的現象。有些市場領導股所屬的產業,或許只能維持百分之二、五的偏低成長,但企業本身卻得以長期保持健全的盈餘成長。可是,對於快速成長的產業,企業如果能夠快速擴張市佔率,或保有顯著市佔率,往往就能創造神奇的盈餘成長。

我們要考慮的主要問題應該是:該企業擁有什麼競爭優勢?企業經營模型是否具備擴張性能?然後,剩下的問題就是,管理階層是否能夠成功運作,交付好成績—換言之,創造盈餘。

市場領導股在高速成長階段,有可能創造出驚人的價格漲勢。一般來說,它們的盈餘成長能夠保持在百分之二十或更高的程度。在表現最傑出的五年或十年期間裡,很多市場領導股能夠保持平均百分之三十五~四十五的盈餘成長。在成長最快速的期間裡,某些市場領導股甚至能夠創下三位數的成長。從一九八九年三月到一九九三年五月之間,思科(Cisco)的每季平均盈餘成長超過百分之百。這段期間裡,思科股價上漲超過十三倍。一九八〇年代初期,沃爾瑪(Walmart)還是鮮有人知的小公司,股票每天成交量往往只有兩萬股左右,卻創下連續十四季盈餘成長平均高達百分之三十八的紀錄。這段期間裡,沃爾瑪股價成長百分之一千。目前,沃爾瑪的每天平均成交量超過七百萬股。

當昂貴實際上是便宜的時候

市場領導股在高成長階段裡,股價看起來幾乎一定昂貴。相較於成長較遲緩的企業,快速成長股票的價值較高,這應該是理所當然的。極速成長者往往會造就一種神奇現象:這些企業的成長速度快到華爾街專家都不知道該如何正確評估其價值。如此一來,可能就會造成訂價缺乏效率,因此也產生了大好的機會。企業的銷貨與盈餘只要能夠繼續保持擴張,股價必定會跟上——雖然未必立即跟上,但股價遲早會循著盈餘成長的路徑發展。企業的盈餘成長愈快速,股價就愈可能會跟上。

千萬不要誤會;高成長企業確實潛藏著可怕風險。高成長企業的盈餘如果放緩,即使只是稍微不符合預期,華爾街也可能祭出嚴厲的懲罰。高成長企業也有可能因為盈餘預期的變化而生死變調。這些企業必須持續擊敗市場估計才行。企業公布的報告一旦優於預期盈餘,下次必須擊敗的門檻就會往上調整。最後,門檻會變得太高,企業終究會有無法超越的一天。可是,只要企業能夠繼續交付強勁的盈餘,妥善管理預期,股價就能繼續走高,本益比也能夠繼續擴張。投資人的目標,是要在企業成長加速發展的早期階段,辨識出並投資於這些市場領導股身上。

類型殺手

有時候,我們可以看到某一家企業足以成為某類型市場的獨霸者;換言之,一家企業擁有明確而持續的競爭優勢,乃至於相關產業或專業市場的其他業者,根本就無從競爭。這類市場領導股稱為類型殺手(category killers)。類型殺手擁有的品牌與市場地位異常穩固,其他競爭者即使擁有無限資本,恐怕也不足以競爭。eBay就是個很典型的例子,這個線上拍賣網站擁有這方面的絕對優勢,一般買家或賣家都想參與這個最多玩家的市場。因此,大家都到eBay、eBay也鯨吞所有機會,其他類似賣場只能撿些殘渣。蘋果電腦也是如此,它稱霸其領域,能夠主導創新科技的新趨勢,創造出真正獨特的產品。迪士尼主題樂園也算得上是個難逢競爭敵手的類型殺手。其他類似者還有沃爾瑪,該公司稱得上是零售部門的霸主,產業內難以競爭的巨人。

餅乾成形機的概念

業者在一家店面找到成功的秘方之後,就能引用相同的秘方,在全國或世界各地持續複製——這也就是餅乾成形機 cookie cutter)的概念。舉例來說,麥當勞、沃爾瑪、星巴克、塔可鐘(Taco Bell)、蓋璞(The Gap)、家得寶(Home Depot)、Chili's 美式休閒餐廳、Cracker Barrel 商店餐廳、The Limited、迪克運動器材(Dick's Sporting Goods)、溫蒂漢堡(Wendy's)、澳美客牛排館(Outback Steakhouse),還有好事多(Costco Wholesale)更充分發揮了餅乾成形機的概念。

如同我們所看到的,很多業者把餅乾成形機商業模型套用在零售領域而獲得成功。藉由這種概念,業者可以擴張新市場,迅速開設新店面(尤其是「相同店面銷貨額」也很樂觀的話),盈餘也能夠穩定成長。這類企業處在高成長期間,最容易辨識、追蹤與投資。它們的盈餘上升循環已經持續夠久,一般人除了可以看到已經擺在「桌上」的盈餘數據,未來還有一龐大的成長潛能。

投資餅乾成形機模型的考量重點

所謂的「相同店面銷貨額」(same-store sales),又稱為可對照店面銷貨額(comparable store sales,簡稱comps),是運用於零售分析方面的一種重要統計量。這個統計量是將開張一年或以上之店面的銷貨額拿來進行比較。分析者可藉由這項工具,判斷目前銷貨的哪些部分是來自銷貨成長,哪些部分是來自新店面開設。這方面分析之所以重要,主要是因為新店開設雖然有助於企業擴張和盈餘成長,但總會出現飽和點,使得未來的銷貨成長,最後終將取決於這個「相同店面銷貨額」。透過這個對照基準,分析者便可以衡量其他未必積極開設新店之零售業者的銷貨表現。我們希望看到的是,相同店面銷貨額每季都增加。相同店面銷貨額如果能夠呈現百分之四、五到百分之十五、十六的成長,應該就算很好了,而且也不至於高到無法維持的程度(百分之二十五~三十的相同店面銷貨成長,絕對沒辦法長期維持)。一般來說,相同店面銷貨成長如果能有百分之十或以上,應該就算健全了。

哪些因素會影響相同店面銷貨額?主要有兩項,價格與客戶數量。針對營運一年或以上 的店面,衡量其銷貨增加或減少,更能反映業者經營的績效,因為這項衡量剔除了結束營業 與新開設的店面。如果相同店面銷貨增加(相較於去年同期資料),就意味著客戶數量增加,或客戶平均銷貨金額增加,或兩者同時增加。這代表經營者的行銷努力取得成果,品牌更獲得客戶青睞。

但如果相同店面銷貨減少,顯然會造成問題。這項衡量惡化,代表發生了下列事件之一:

- 品牌喪失力量,人們再也不到業者的店面消費。

- 經濟狀況轉差,人們消費減少。

- 業者提供太多折扣商品,每個客戶的平均銷貨金額減少。

有些業者透過加盟方式擴展業務,或綜合採用直營和加盟策略。加盟金雖然可以幫業者創造龐大利潤,但其盈餘穩定性顯然不如直營店面。業者所開設的新店面中,加盟比率如果很高,店面歇業與盈餘利空的風險就會增加。麥當勞可能是有史以來經營最成功的餅乾成形機加盟模型;二○○七年時,麥當勞的加盟店面大約佔了有百分之六十左右。

關於餅乾成形機模型的運作,還有一項重要考量(尤其適用於相對新穎的生意):各種不同地理區域(東南部、南部、中西部、國際市場:等)店面經營成功的歷史紀錄。關於模型的擴展可行程度,當然需要經過確認。另外,「太快」或「太多」都是警訊。對於多數業者來說,如果每年新開店面超過一百家,恐怕就很難維持。二○○六年,星巴克開設的新店面較去年增加一千一百零二家;結果星巴克股價做頭,隨後二十四個月內下跌了百分之八十二。到了二○一一年,星巴克店面數量反而較二○○八年少。至於其他重要的統計衡量,還包括:比較相同產業其他業者的「每平方英尺店面銷貨額」與「每單位投資資本銷貨額」。

頂級競爭股:盯住競爭

一個產業群的真正領導者,往往只有一家、兩家或三家。如果要你講出第一與第二大的軟性飲料公司,你很可能會說「可口可樂」和「百事可樂」。但如果我說第三大公司呢?你是不是能夠立即回答?至於咖啡,或許是星巴克和Dunkin' Donuts 吧?家居改善業者,或許是家得寶(Home Depot)和Lowe's吧?請記住,我們想要尋找的是未來的超級強勢股,明天的星巴克、明天的蘋果電腦、明天的Google。一九八一年,MCI通訊(MCI Communications)挑戰沈睡的市場領導股AT&T。MCI公布強勁的盈餘數據,股價由長達十七週的盤整型態向上突破,一九八一年四月二日創新高股價,但這只是剛開始而已。隨後二十二個月內,MCI股價上漲百分之五百。

某頂級競爭股未必是所屬產業群之中最優質的企業,其產品跟真正的市場領導股比較起來,或許也稱不上優質:可是,它是在正確時機,出現在正確地方。頂級競爭股雖然可能跟市場領導股同屬某快速成長的產業,但其產品與店面也許在某些方面不如領導股。這些「競爭股」雖然不如領導股,不過仍然有能力創造快速盈餘成長,股價也有飆漲潛能。某產業的第二號企業,最終也可能搶奪領導股的市佔率,甚至取代第一號的地位。頂級競爭股的股價會反映這方面的潛能,創造出不錯的表現,而市場領導股卻只能消化先前的股價漲幅。

從一九九〇年到二〇〇〇年期間,家得寶股價上漲百分之三千七百,年度複利報酬率平均超過百分之四十。相同期間內,Lowe's 股價只上漲百分之一千,漲幅大約只有家得寶的四分之一。然後,從二〇〇〇年一月到二〇〇四年一月之間,Lowe's 股價上漲超過百分之百,但家得寶股價反而下跌,距離歷史最高價超過百分之四十。所以,如果考慮整個十四年期的表現,Lowe's 股價上漲百分之兩千九百,家得寶股價只上漲百分之一千八百。家得寶是相關產業的長期領導股,對於那些看見其潛能的投資人來說,差別只在於是什麼時候上轎的而已。

對於某個產業群,永遠都要追蹤頂尖第一號和第二號業者。「美國線上」(American Online)顯然是網際網路市場的領導股,直到「雅虎」取代其地位為止。「谷歌」又向「雅虎」挑戰,然後上市,現在顯然已經成為第一號網路搜尋引擎。市場領導股的挑戰者,往往可以提供最棒的投資機會,尤其是如果隸屬於強勁產業群的話。這就如同NASCAR的賽車選手一樣,總是緊跟在領先者之後,等待適當時機超車,頂級競爭股也可以循著市場領導股的步伐,最終贏得市場佔有率。你應該專心注意產業群內最頂尖的兩、三支股票,也就是盈餘、銷貨、毛利與相對強度方面的領先者。這個產業群如果剛好是多頭市場的主要領頭,那就更值得特別注意了。

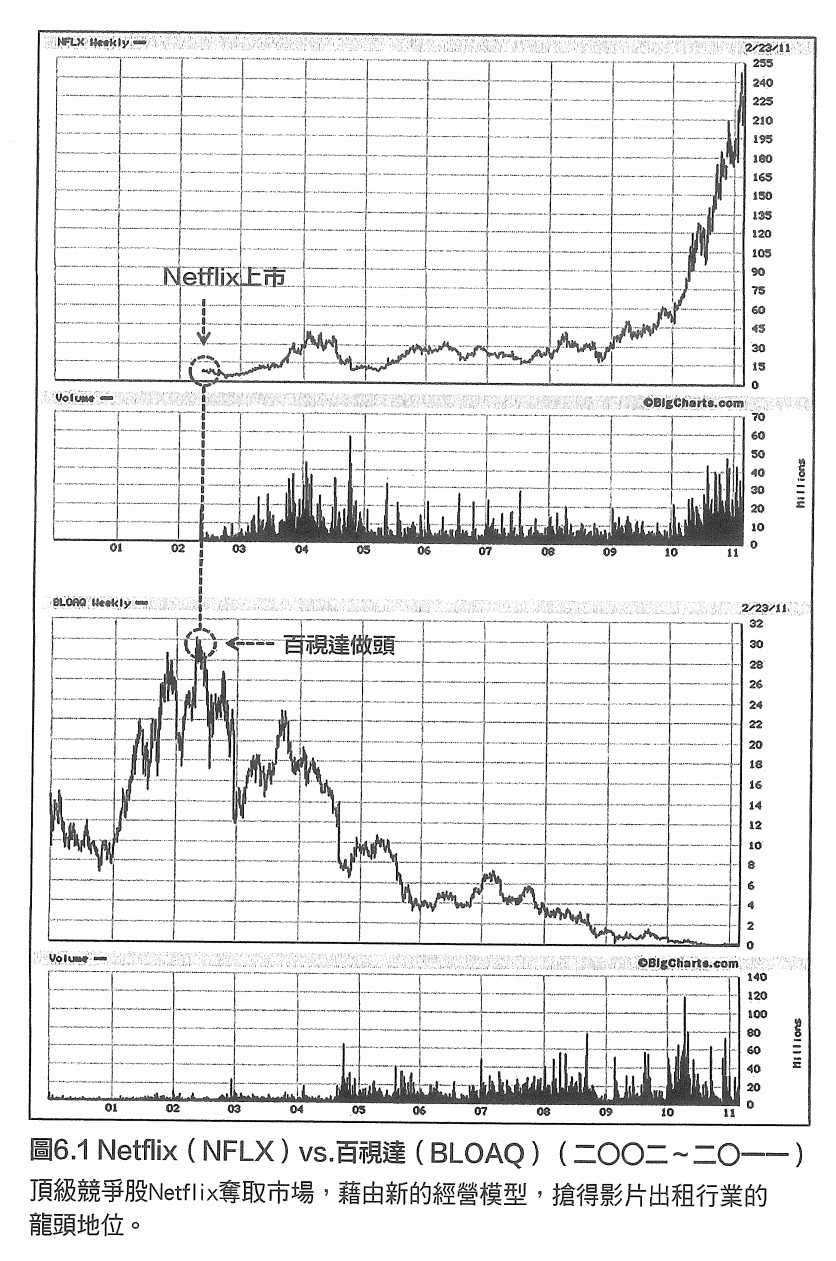

網路視頻 Netflix 上市;百視達做頭

網路視頻Netflix上市後的十五個交易日之內,影片出租業者百視達(Blockbuster Video)便做頭並且從此消寂,這個事件絕非巧合。整個發展相當合理;優勝劣敗,適者生存,影片出租產業找到了更方便的解決辦法。Netflix 上市進場,百視達則做頭退場,股市資金幾乎是直接轉移到了新進競爭者身上。事實上,就在我們生活的周遭,也不難實際看到錄影帶出租店一家一家歇業,情況變得非常清楚;實體影片出租行業已經發展到頭了。

股票市場走出二○○九年谷底之後,百視達受到銷貨不振的拖累,股價一度跌到零點一三美元。另一方面,二○○九年三月十八日,就在納斯達克市場創下空頭市場新低的七個交易日之後,也是道瓊工業指數創下空頭市場低點六四六九的十個交易日之後,Netflix 創下歷史新高價位。隨後十七個交易日之內,Netflix 股價又繼續上漲百分之二十。該企業公布先前三季的銷貨表現相當不錯,分別為是從百分之十一到百分之十六,又到百分之十九。盈餘狀況更理想,分別增加百分之三十六、百分之三十八和百分之五十八。二○○九年十月,我買進Netflix 股票。該公司不論盈餘、銷貨、毛利、淨值報酬率與負債水準,各方面都優於百視達。Netflix 的股價本益比為三十二倍,百視達只有二倍。請問:何者才是真正「便宜」的股票呢?從Netflix 上市起算,股價總共上漲超過百分之三千四百,百視達在相同期間則下跌了百分之九十九。

機構青睞股

機構青睞股又稱為優質企業(quality companies)或正式成長股(official growth stocks),但千萬不要因為這些名稱而覺得「肅然起敬」。這些都是成熟的企业,沒有什麼秘密可言。它們通常都有相當不錯的績效紀錄可考,銷貨與股利成長都很穩定,經常能夠吸引到態度保守的法人投資機構,因為根據歷史資料顯示,其管理階層有能力提升盈餘、擴展毛利,創造股東價值。這些企業的盈餘成長大約落在百分之十~十五之間,他們也被公認為是最不可能失敗的企業。這類股票又稱為藍籌股,典型的機構青睞股包括可口可樂、嬌生(Johnson & Johnson)、奇異電器等。一切聽起來似乎都不錯,但有個問題:等到他們贏得機構青睞股的地位時,這些企業都已經變得太龐大太笨重了。盈餘雖然很穩定,也很優質,但成長通常緩慢,而且這類股票可謂眾所周知,投資機構通常都會密切研究追蹤,價格幾乎沒有大漲的空間。

在某些市況下,這些股票可能會突然受到追捧,表現也很好。可是,對於奇異電器或寶鹼(Procter & Gamble)之類的股票來說,其股價應該不太可能看到超級強勢的演出。有些時候,由於管理不當、意外事件,或遭逢嚴厲空頭修正時,這類股票也可能大跌。一旦狀況好轉,股價也可能從修正階段大幅反彈。

轉機股

問題企業如果轉型成功,經常可以是賺大錢的機會。針對轉機股的投資,應該尋找的是 最近兩、三季有絕對優異表現的對象。我們必須看到至少二季的強勁盈餘成長,或單季盈餘 的成長足以帶動最近十二個月每股盈餘,直逼或甚至能超越歷史高點。對於轉機股,我們要 問的是:營運利潤是不是正在恢復?是不是已經接近高峰?相關結果是否來自成本節約?除 了降低成本、提升生產力、結束虧損業務之外,還能如何增加盈餘?公司持有的現金有多少? 公司雖然可以「燒」現金,但還是應該評估燃燒率與債務負擔,才能知道現金能夠維持多久。 公司承擔多少債務?相較於債券債務,銀行債務更麻煩。公司有多少營運時間可供解決問題?

務必嚴密追蹤整個發展,確定轉機股的情況究竟是愈來愈好,還是愈來愈糟?是否符合 預期?發展如果不符預期,通常就應該賣出。我會觀察最近幾季的成長率,並且跟三年期或 五年期的對應數據作比較(過去的成長通常很緩慢),最近的成長率必須明顯加速才對。買 進轉機股必須考慮的最重要問題是:目前股價表現如何?基本面狀況是否理想?兩方面都必 須兼顧才行。當我們比較轉機股最近與過去的績效數據時,必須瞭解這些企業過去的基準通 常都很低,所以必須要求最近的表現顯著成長:最近兩、三季的成長率,通常要超過百分之 百,而且成長要明顯加速才行。

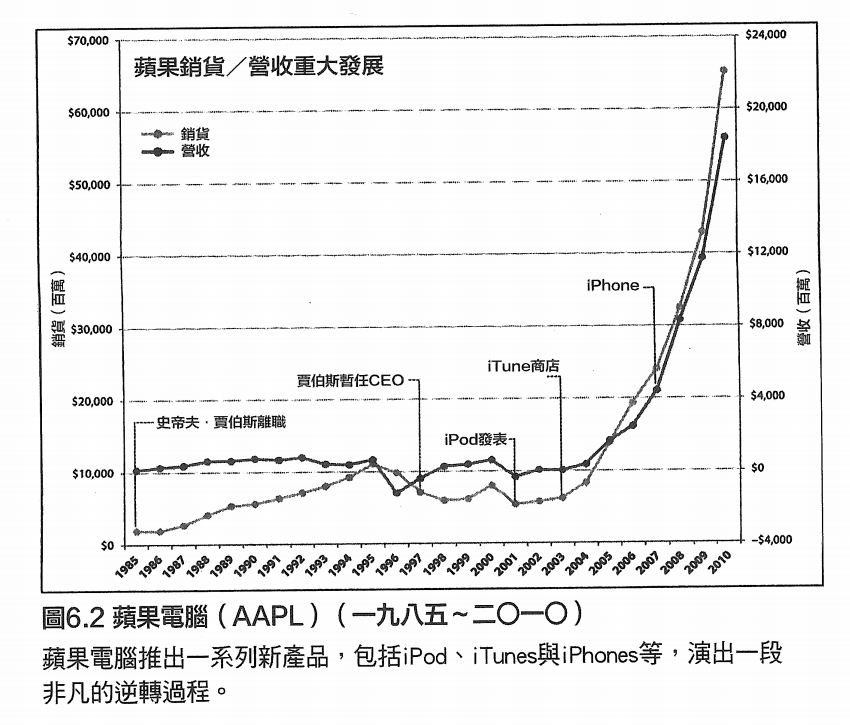

記住,股票不會永遠待在某個類型。所以,投資人必須掌握企業的動態發展,包括其產 品/服務與銷貨成長潛能。蘋果電腦曾經是轉機股,接著演變為成長型股票,後來又成為機構青睞股。二○○一年到二○○三年期間,蘋果的營運收入與營運利潤都不理想,盈餘乏善可陳,股價下跌,從高點往下衡量的跌幅超過百分之八十。當時情況相當悲觀,乃至於當人們問戴爾電腦創辦人麥可·戴爾(Michael Dell),如果由他經營蘋果電腦,會怎麼處理?他回答,「結束營業,把錢退還給股東。」

可是,一種正確的新產品,就能讓沈寂已久的企業恢復生機,蘋果在二○○一年推出iPod,二○○三年推出iTunes商店,從此展開企業史上最偉大的轉機歷程。從二○○三年到二○一一年期間,蘋果的營運淨利每年都增加,從區區百分之一點二,達到傲人的百分之二十三點九。在這段期間裡,營運收入每年平均成長百分之三十九。由於營運利潤與銷貨成長快速,盈餘也跟著暴增,平均每年為百分之百一十四。若從二○○三年低點起算,蘋果股價成長超過百分之一萬;其中有百分之七十三的非凡成長來自於新推出的產品。

景氣循環股

倘若景氣循環股連續數年創下盈餘紀錄,而且本益比創新低,在此時買進,幾乎可以保證會在短時間內賠掉一半。

——彼得·林區 (Peter Lynch)

景氣循環股對於經濟狀況與商品價格的變化很敏感,典型產業包括:汽車製造、鋼鐵、紙、化工等。很有趣的是,景氣循環股的本益比會呈現逆向循環;換言之,股價漲勢啟動初期的本益比偏高,漲勢末端的本益比偏低。什麼緣故造成的呢?這是因為華爾街專業分析師會根據景氣循環狀況,預測這些企業盈餘循環的動態發展。成長型投資人如果想把一般盈餘模型套用在景氣循環類股的選股程序上,恐怕會深感困擾,因為如此挑選出來的股票,將不同於餅乾成形機零售業者或高成長科技業者,後者通常會先把明確盈餘數據擺在「桌上」,隨後還會繼續好幾季或好幾年地創造高成長。正因為如此,所以我把景氣循環股歸入獨立的一種類型,有別於其他能夠繼續維持成長的股票,以便引用稍微不同的處理方式。

關於景氣循環類股的交易,關鍵在於琢磨下一個循環發生的時間,究竟會比正常情況提前還是落後。分析景氣循環股的動態發展,存貨與供需變數是特別重要的考量因素。當景氣循環股的盈餘已經連續成長好幾個月或好幾年,本益比下降到明顯偏低水準時,通常是代表股價漲勢即將結束的徵兆。反之,當本益比極端偏高,該企業或所屬產業長期籠罩在絕望氣氛中,營運狀況一片黯淡時,往往就代表底部近了。

股價循環擺動的底部,通常會有下列現象:

- 盈餘下降。

- 分派股利減少或取消。

- 本益比偏高。

- 消息面普遍差。

股價循環擺動的頭部,則會出現以下現象:

- 盈餘上升。

- 分派股利調高。

- 本益比偏低。

- 消息面普遍好。

遠離落後股

落後股與市場領導股屬於相同產業群,但股價表現較差,盈餘與銷貨成長通常也較差。 當某個類股在領導股帶動下,表現得炙手可熱,這股氣氛有可能會蔓延到落後股,使得落後 股有時候也會有傑出表現,但時間通常很短暫,而且經常是發生在整個漲勢即將結束的末 端,落後股才會有補漲行情。可是,相較於真正的市場領導股,落後股的價格表現明顯較差。

落後股的股價,看起來會比市場領導股便宜,特別容易吸引到外行的投資人。股價本益 比偏低,價格漲幅相對較小,這些都不是買進落後股的正確理由。某支股票的本益比之所以 高,另一支股票的本益比之所以低,其中絕對存在理由。一般來說,股價高的市場領導股,實 際上比較便宜,股價低的落後股,實際上反而比較貴。

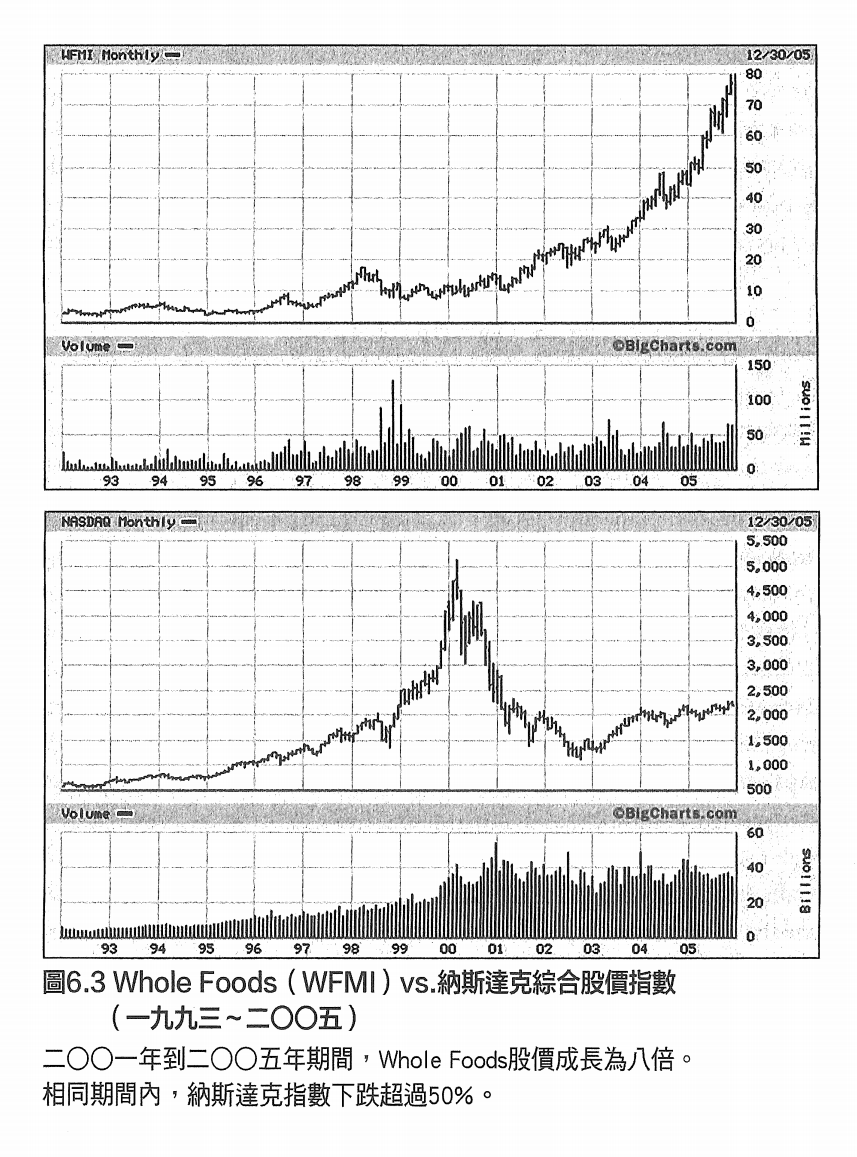

多年來,為了搭上健康食品的風潮,很多人考慮買進Wild Oats,因為該股票是市場領導股Whole Foods的較小型競爭對手,而且本益比低。可是,本益比低,當然是有理由的:Wild Oats 沒辦法創造盈餘成長。強調盈餘成長而買進Whole Foods的投資人,雖然支付較高股價,實際上卻賺更多錢。

處在快速成長期間,Whole Foods 的本益比很少低於三十倍。我們不難理解很多人會因 為本益比過高而放棄這支股票,但他們也低估了成長所代表的機會,本益比偏高根本無關緊 要。關鍵是Whole Foods有能力快速擴張成長,維持平均百分之二十以上的成長。基於這個 緣故,這支股票讓投資人賺大錢。

特定產業集團領導的新多頭市場

在空頭市場底部形成階段,市場某些產業或類股會先出現承接的現象。一般來說,新的多頭市場會由三、四個或甚至多到七、八個產業群或次集團領導發展。市場也可能還存在著更廣泛的主題,譬如:成長型股票、價值型股票、小型股、大型股等。大盤見底之前,這些領導群往往就會先展開多頭攻勢。舉例來說,在一九七四年的市場底部,中型股與小型股在九、十月份就出現承接徵兆,但大盤指數一直到十二月份才見底。二○○三年三月,當新多頭市場展開時,投資人早在幾個月之前,就陸續開始承接特定類型的股票,最明顯者包括:金融、能源、基本物料、中型股與小型股。如何找到領導新行情的集團呢?就是要追蹤個別的股票。我喜歡追蹤五十二週新高清單。多頭市場初期,股價創五十二週新高較多的產業群,經常也就是新行情的領導者。你的投資組合應該涵蓋四、五種各產業類股的最頂尖股票。多頭行情發展過程中,有些產業類股的股價會上漲好幾倍,有些則不如大盤指數。有些產業類股的涵蓋層面很廣,包括多種行業與次集團,譬如:醫療/保健(healthcare/medical)、科技(technology)、服務(services)、基本物料(basic materials)、消費者循環(consumer cyclical)、消費者非循環(consumer noncyclical)、金融(financial)、運輸(transportation)、資本財(capital goods)、能源(energy)、公用事業(utilities)等等。

每一種產業類股裡,都還可以再進一步區分出次產業或產業群。舉例來說,醫療/保健產業包含了藥物、通用藥物、處方藥物、生化遺傳、健康維護組織(HMOs)、醫院、療養院、門診/家庭保健、醫療設備、醫療服務、醫療用品等。

在多頭行情發展初期,及早買進領導群股票,就能夠有效創造重大資本利得。某些類群會在多頭市場末期才開始轉強,這些往往是下一個多頭市場的領導類群。從空頭市場轉折到多頭市場的過程中,投資人應該注意的是抗跌能力最強,而且隨後在大盤回升過程中能領先創新高的股票。

在這些類群裡,相對強度排序最高的股票,通常會從一開始就領導漲勢,價格漲幅通常也最高。當我們看到某個產業內,股價創五十二週新高(尤其是從行情低點回升)的股票家數愈來愈多,就代表該類群的漲勢已經啟動。

我通常都會借重個別股票,讓它們帶領我尋找出領導產業群或類股;換言之,我是採用由下而上、而不是由上而下的做法。一般來說,我會先找到領導群內最棒的股票;至於該產業類股的領導地位,則是後來才慢慢變得明顯的。所以,我把注意力擺在個股,讓它們指引我找到所要的群組。當然,有時候也並非總是如此。不過,我仍然會留意整體產業的情況,如果發現某種足以吸引我的有趣東西,我就會觀察該產業的構成股票,再根據自己的準則做整理。我總是會先觀察表現最棒的股票:通常是盈餘與銷貨表現最棒的,股價最接近新高的,對強度表現特殊的股票。這就是我尋找真正市場領導股的做法。

過去的歷史資料告訴我們,真正的大贏家特別經常出現在某些產業群之中。創造最多超級強勢股的產業群包括了:

- 消費者/零售

- 科技,電腦,軟體或相關

- 藥品,醫療與生化科技

- 休閒/娛樂

創新與機會

根本狀況如果發生重大變動,類群表現也會受到顯著影響。可是,這並不意味著,一支股票必須隸屬強勁群組才能成為大贏家,也沒有凸顯「漲潮載浮所有船隻」的意思。我想要強調的是,投資人必須留意那些具有利基市場、專門技術、專業科技的新產業與企業,以及新近放寬管制或結構出現重大變動的產業類別。對於那些足以幫助人們工作得更好、活得更久、享受更美好人生,協助企業降低成本、提升生產力和效率的新科技,或是舊科技的新運用,都應該特別留意。多留意那些朝正面發展的變動,以及這些變動所創造的機會。你可以閱讀相關產業的專門雜誌,也可以打電話給企業公關,請他們推薦一些介紹產業最新發展動態的刊物。

當一種新的類型產生,或一家公司創造了新的產業,經常就會擴展為更廣泛的群類。舉例來說,US Surgical 原本是一家生產醫療產品的企業。自從一九八七年開始生產醫療用品之後,該公司創造了其特有的新利基市場。一九九〇年代初期,US Surgical 引進內鏡夾(Endo Clip),允許快速進行腹腔鏡膽囊切除手術,這類器材的市場也迅速成長。不久之後,腹腔鏡也被運用於疝氣手術、闌尾切除手術、子宮切除手術,以及其他的腹腔手術。這些器材幾乎是在獨佔狀態下銷售,US Surgical 的一九九〇年銷貨成長百分之五十,一九九一年上半年成長百分之七十五。當時的盈餘成長百分之七十八,到了年底則幾乎翻了一倍。一九九一年,US Surgical 銷售價值三億美元的腹腔鏡設備,並成為全美國成長最快速的企業之一,營運利潤高達九千一百萬美元。短短幾年前,US Surgical 所銷售的腹腔鏡工具還只有區區一千萬美元;到了一九九二年,該公司的營收超過十億美元。

類群循環動態發展

某個產業群所發生的事件,也有可能影響到其他的產業群。舉例來說,伊拉克戰爭與九一一恐怖攻擊事件,對於軍事國防業者產生了重大影響。這又影響了電子零件製造業者,尤其是生產細微測量器材的業者。一九九〇年代,健保改革助長了健康維護組織類股(HMOs),而這又引發了對於抑制成本之業者與軟體的需求,藉以協助處理病患和相關後勤工作。個人電腦的發明,也直接影響了半導體生産業者。小型手持器材的迅速發展,也造就一英吋硬碟的需求。二〇〇〇六~二〇〇八年期間的高能源價格,以及全球持續擴張的能源需求,再加上環境污染日益嚴重,則導致太陽能與 其他替代能源的快速興起。個人電腦創造了軟體和 電腦週邊設備的龐大需求,後者又引發了網際網路 的普及化,帶動人們追求高速寬頻服務。現在,我 們看到社交媒體與雲端運算成為最新開拓的領域。 我們相信,未來的成長領域裡,必定有市場領導股 出現在領導產業群之中。

領導股打噴嚏,整類群患感冒

市場領導股往往能夠預示某強力產業群的前 進;同樣地,投資人也應該密切留意產業群最重要 的兩、三支股票,因為其負面動向經常能夠預先顯 示整個產業群即將遭遇的麻煩。對於表現最佳的產 業類股,務必留意其中最重要的領導股。各位經常 可以看到,某類群內的某支股票突然大跌,而整個 群體不久也跟著受難。如果某類群的一支或多支 股票相繼做頭,很可能也就代表整個類群同樣有麻 煩。即使是間接相關的股票,譬如上流供應商或下流客戶,可能也會受到牽連。根據歷史資料觀察,有超過百分之六十的超級強勢股跟整個產業群的漲勢有關。總之,投資人務必留意一個產業群的領導股,如此絕對有助於掌握整個產業群的表現。如果看到某主要領導股急漲之後大跌,那就要小心了,因為這經常是整個產業群即將陷入麻煩的初步徵兆。

新科技變成舊科技

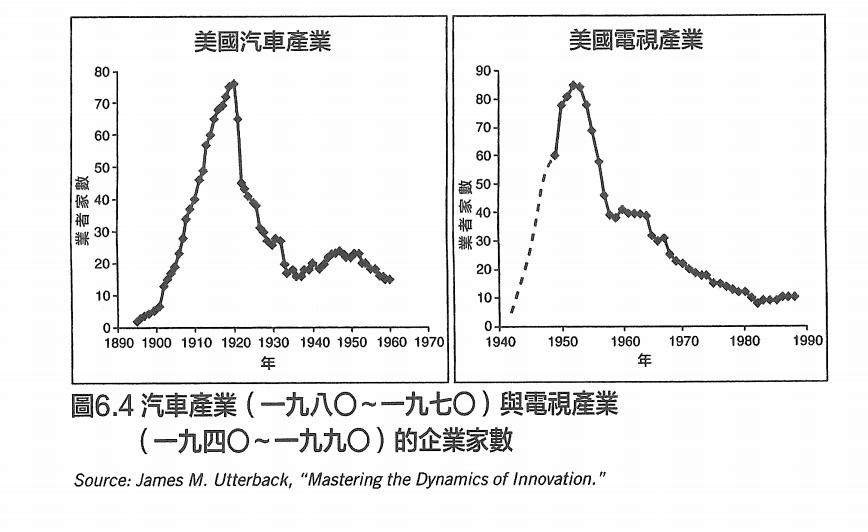

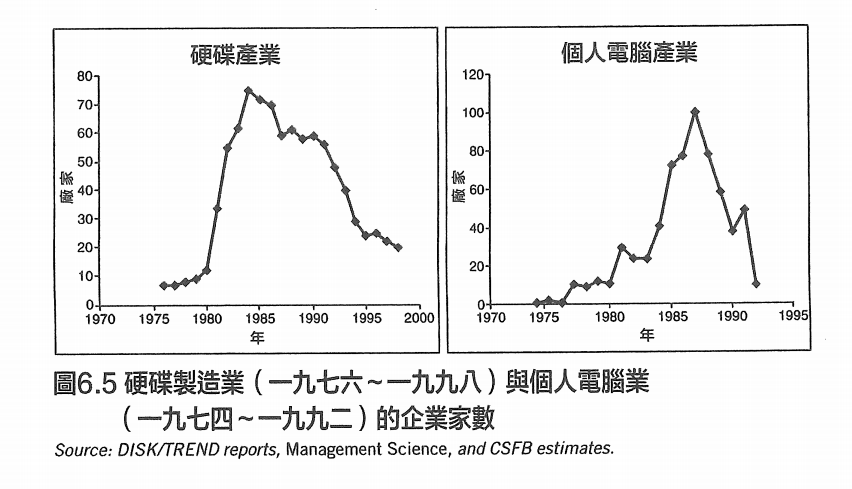

每個創新最終都有不再是創新的時候;這樣的過程會藉由市場滲透與最終飽和的路徑而發展。這是個禁得起時間考驗的真理。每一種創新(鐵路、汽車、無線電、電視、電腦、網際網路等)最初都起始於相對高價區,只有少數人負擔得起,市場規模有限。然後,隨著科技與製造程序進步,新產品的價格慢慢下降。於是,市場滲透程序開始,愈來愈多潛在用家能夠取得新產品/服務。可是,滲透到某種程度之後,市場終究會飽和;汽車與電視就是典型的例子。這個時候,市場基本上成為重置市場,整體銷售單位的成長,將受限於整體經濟緩慢的成長。

市場一旦飽和,進一步滲透的空間就不大。產品單位價格下跌,銷售單位數量即使增加,幫助也不大。至此,整個產業便已不再是成長型產業了。在某些情況下,科技與製造程序的進步,可能會導致產品價格下跌,這方面的影響甚至會超過銷售單位的增加。到了這種市場飽和期間,競爭壓力通常會嚴重壓抑營運利潤。原本銷貨成長快速的成長型產業,現在邁入了整合期,競爭異常劇烈。這類整合期有種顯著的特色,就是營運毛利經常遠低於先前產業的平均水準,業者家數也會下降,破產變得更普遍。一九八〇年代與一九九〇年代,以個人電腦為基礎的高科技產業,就歷經過這類的滲透程序。一九二〇年代的汽車產業,以及一九五〇年代的電視產業,經驗也沒有什麼不同;可是,如今整個循環的發展步調變得更快,或許是因為資訊流量與市場全球化的關係。